いつやってくるかわからない災害。

大雨や台風、大雪等であれば、ある程度は事前に情報を得られ、心構えや備えが出来るかもしれませんが、急にやってくる災害もあります。特に地震は予測が難しいとされ、いつ起きるか知ることができません。

突然大地震が来たら、いったいどのように行動すればよいでしょうか。

出勤していた場合は原則会社で待機 - では外出中は? ー

自宅ではなく、外出先で大地震が発生した時、どのようなことに注意が必要でしょうか。

1.まずは身を守る

どこにいても同様ですが、まずは身を守ることが第一。

外出先で大地震が発生した際は、その時いる場所に応じた対応が必要です。繁華街やオフィス街等では、看板や割れたガラス等の落下物に注意が必要になります。また、海岸沿いにいる場合は津波の危険があるので直ちに避難しましょう。

強い揺れに襲われたら、住宅地の路上では落下物や倒壊物に注意!!

ブロック塀や石塀は強い揺れで崩れる可能性があります。また、電柱、自動販売機等も倒れる危険性があるので、そばから離れましょう

中高層ビルが立ち並ぶ、オフィス街・繁華街では、窓ガラスや看板等が落下する危険性があります。

オフィスビル等は窓ガラスが割れて落下すると広範囲に拡散する可能性があります。

デパート等にいる場合は、商品が揺れで落ちてくる可能性があるので離れましょう

海岸付近で強い地震に襲われたら、直ちに避難しましょう!!

海岸付近から離れ、急いで高台や指定の緊急避難場所等の安全な場所へ避難しましょう

落石に注意し、急傾斜地等危険な場所から遠ざかりましょう。

山ぎわや急傾斜地では、山崩れ、がけ崩れ等がおきやすいのですぐに離れましょう。揺れが収まった後も崩れやすくなっている可能性があるので、近づかないようにしましょう

急ブレーキは予想外の事故を引き起こす事にもつながるので注意!!

ハザードランプを点灯し、徐々に減速。道路の左側に寄せて停車します

避難の為車を離れる時はキーはつけたまま、ドアロックはせずに避難しましょう

2.正しい情報を入手する

安全に避難する為には情報が不可欠です。デマなどに惑わされないよう、正確な情報を入手することが大切になります

情報の入手先には、各都道府県や省庁で作成しているアプリや市区町村のSNS等があります。

東京防災アプリ

災害時のシュミレーションや日頃備えておくもの等の情報の他、東京都内の最新の災害情報や緊急時に知りたい連絡先、交通情報、東京防災Twitter等が紹介されています。

アプリ内にある『防災マップ』をあらかじめダウンロードしておくことでオフラインでも使用できます

すぎナビ

避難所の場所や開設・混雑状況、安全な避難経路等、災害時に有用な情報を入手できる杉並区の公式地図アプリ。

平常時には電子地図サービスとして公共施設や都市計画情報の確認等に使用することが出来ます。

『中野区公式LINEで防災気象情報が受け取れます』

中野区公式LINE

中野区公式LINEアカウントでは子育て情報やイベントの情報の他、防災情報も発信しています。友だち登録をすることで、大雨等の気象情報や河川の水位、震度速報等の気象情報が受け取れます。

他にこうしたアプリもあります↓

- 気象庁防災情報:https://twitter.com/JMA_bousai

- 国土交通省『防災ポータル』:https://www.mlit.go.jp/river/bousai/olympic/index.html

- 杉並区 防災情報:https://sgnm.lisaplusk.jp/

- 中野区 防災・減災ページ:https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/disaster-prevention/004/index.html

3.状況が落ち着いたら一時滞在施設等を利用し、無理な移動は避ける

自宅以外の場所で大地震に遭った場合、『慌てて帰らない』がポイントです。

東京都には首都直下型地震を想定し定めた条例『帰宅困難者対策条例』(2013年4月施行)があります。

2011年3月の東日本大震災の時、交通機関の停止等の理由で当日家に帰れなかった人は東京都で352万人。首都圏全体では515万人にもなりました。この時の混乱を覚えている方も多いのではないでしょうか。

もし首都圏直下型の地震が起きた場合、東京都内で453万人の帰宅困難者が発生すると推定されています。これだけの人数が一斉に移動すると混乱が生じ、救助・救援の妨げになったり、群衆雪崩等の二次災害に巻き込まれる可能性も高くなります。こうした状況を受けて、東京都は震災などの災害後、状況が落ち着くまで『むやみに移動しない』ことを原則とし対策を取っています。

会社や学校にいる時に大地震が起きたら、状況が落ち着くまでは会社や学校に原則3日程度待機します。通勤や通学以外の外出中等に被災した時は、一時滞在施設の利用を考えましょう。

一時滞在施設とは?

行き場のない帰宅困難者を原則3日間受け入れる施設。対象は庁舎等の公共施設の他、集会所やビルのエントランスホール等も含む。

杉並区では、災害時の帰宅困難者の対策の為、中央線高円寺駅、阿佐ヶ谷駅、荻窪駅、西荻窪駅の周辺に情報提供ステーションを設置し、帰宅支援マップの配布や近隣の広域避難場所、一時滞在施設の案内等をするとしています。

*一時滞在施設の開設状況等は情報提供ステーションの他に、区のHP等で知ることが出来ます。

杉並区の場合、区の公式地図アプリ『すぎナビ』でも情報を得ることが出来ます。

・杉並区HP『帰宅困難者の対策』:https://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/kyukyu/sonae/1005252.html

・中野区HP『帰宅困難者対策』:https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/157700/d016799.html

帰宅支援

安全が確認でき、帰宅できる状況になったら帰宅を開始します。

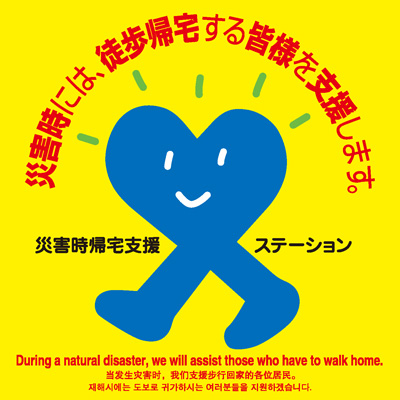

東京都では、都立学校などを災害時帰宅支援ステーションと位置づけ、徒歩で帰宅する人に対し、支援を受けることが出来ます。

支援内容

1.水道水の提供

2.トイレの提供

3.テレビ・ラジオ等からの災害情報の提供

4.休憩場所の提供

*上記の他コンビニエンスストアやガソリンスタンド、ファミリーレストラン等でも提供を受けられる場所があります

右図のステッカーが目印です→

東京都防災HP:『帰宅困難者に対する支援』

東京都防災HP:『帰宅困難者に対する支援』

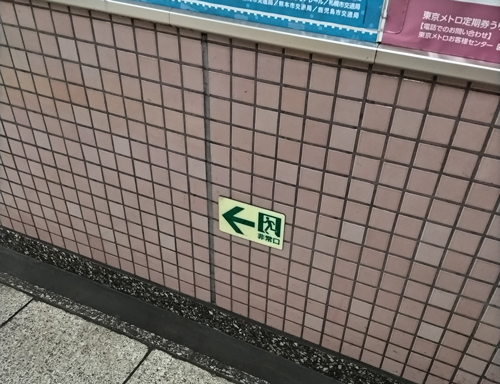

避難所等の表示

街で見かける表示

街にある避難場所や避難所、建物内の非常口、災害関連の注意記号は全国共通のものが使われています。

以前は各地域によりそれぞれ異なっており、文字だけのものも多かったようです。

東日本大震災をきっかけに2013年の災害対策基本法の改正時に指定緊急避難場所(住民等が緊急に避難する際の避難先)と指定避難所(避難した住民等を必要な期間滞在させる施設)に関する規定が設けられました。

そして、それら避難所等を誰が見ても一目でわかるよう絵柄で表示することにし、内閣府と消防庁が中心となって取り組みを進め、2016年にJISの災害種別避難誘導システムが制定、全国で統一されました。

*この記号は国際的な規格であるISO(国際標準化機構)にも認定されており、文化や言語が違う人たちにも理解しやすくなっているところがポイントです

↑『旧杉並第八小学校』は2025年2月迄改修工事の為、高円寺体育館が代替の避難所となります⇒杉並区HP『施設案内 旧杉並第八小学校』

地図記号

案内表示と同様に、災害対策基本法の改定により地理院地図などでわかりやすく表示する為、国土地理院が内閣府と共同で定めたもの。

杉並区HP:『わが町の水害ハザードマップ』

東日本大震災からは12年、関東大震災からは100年が経ちます。

地震は予測が難しく、いつ起こるかわからないのが対応の難しいところです。加えて近年は大雨や大型台風等の影響もあり、様々な災害リスクが増えています。

普段から準備して、いざと言う時でも冷静に行動できるようにしておきたいですね。

下記のサイトもご覧ください↓