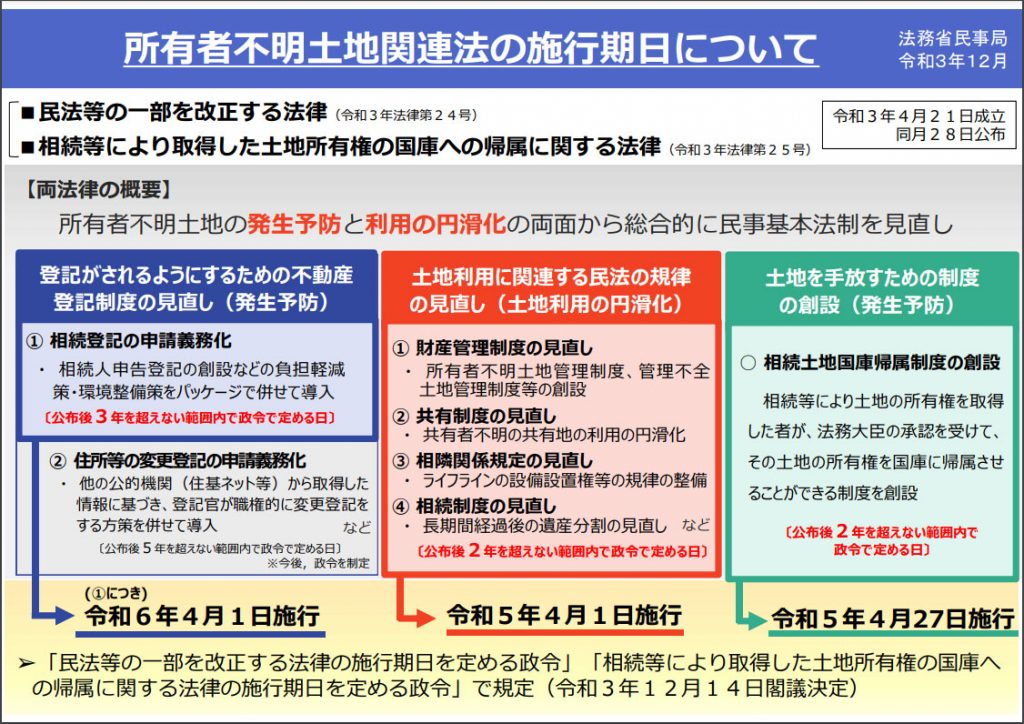

2021年4月21日、参議院で「民法等の一部を改正する法律」と新法「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(相続土地国庫帰属法)が可決成立し、同月28日に交付されました。

法律の成立によって、難問化していた所有者不明土地問題の解決に向けて、民法や不動産登記法の見直しや仕組みづくりが行われることになります。

施行日はまだ未定ですが、原則として2年以内の政令で定める日とされています。

*相続登記の申請の義務化は公布後3年、住所変更登記の申請の義務化等については、公布後5年以内の政令で定める日とされています

改正のポイントは2つ。発生予防と利用の円滑化。

2つのポイントのうち、今回は右側の発生予防についてお話しします。

「所有者不明土地のはなし①、②」はこちらからご覧いただけます。興味のある方はこちらからご覧ください↓

所有者不明土地の発生を予防する

所有者不明土地の発生の予防として取られた対策が、不動産登記法の改正と相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(以下相続土地国庫帰属法)の創設です。

不動産登記法の改正

上図の法務省の資料にもあるように、所有者不明土地とはつまり、不動産登記情報が古いまま更新されておらず、正確な名義人やその所在が分からなくなる事で発生します。

その為、不動産登記情報を最新の状態にしておくことが発生予防のカギになるとみられています。

登記がされるようにするために ~不動産登記制度の見直し~

今回の法改正では、登記情報に最新の正確な情報が反映されるよう、

- 相続登記・住所変更登記の申請義務化

- 相続登記・住所変更登記の手続きの簡素化

のふたつの仕組みが揃って導入されます。

これまで相続登記は任意で、第三者に所有権の主張が出来ないという不利な面はあるものの、登記するかしないかは相続人の判断に委ねられていました。

改正された不動産登記法では不動産を取得した相続人がその取得を知った日から3年以内に相続登記の申請を義務付けています。 *正当な理由のない申告漏れには10万円以下の過料が科されます

更に、不動産を所有する人について住所や氏名の変更があった場合、変更日から2年以内にその変更登記の申請をすることを義務付けています。*相続登記と同様にこちらも過料があります→正当事由のない申告漏れには5万円以下の過料

- 相続人申告登記の新設…相続人が登記名義人の法定相続人であることを申し出ることで、相続登記の申請義務を履行手段の一つとします。*その後遺産の分割によって所有権を取得した場合は、遺産分割の日から3年以内に所有権移転登記を行う必要があります(改正後不動産登記法第七十六条の三)

- 死亡情報等の公示…登記官が他の公的機関(住基ネット等)から死亡等の情報を取得し、職権で登記に表示します*符号で表示されることになるようです

- 所有者不動産登記記録証明制度の新設…ある特定の誰かが名義人となっている不動産の一覧を証明書として発行する制度が新設されます。*相続登記が必要な不動産の特定が容易になるとみられています

- 登記官による住所変更の情報の反映…登記官が住基ネットなどに定期的に照会を行う等して当該登記名義人の氏名・住所等の情報を取得し、不動産登記に反映させる仕組みが作られます。*登記名義人が法人の場合も同様

土地を手放すための制度~相続土地国庫帰属制度~

少子高齢化や過疎化等の理由もあり、土地の利用ニーズ等の低下の為、相続または遺贈により取得した土地を手放したいと考える方が増加していると言われています。

その対策として、新しく相続又は遺贈により取得した土地が一定の要件を満たす場合、その土地を手放して、国庫に帰属させることのできる制度が創設されます。その為の法律として、相続土地国庫帰属法が成立しました。

対象者:相続または遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により、土地を取得した者*共有地の場合は、共有者全員での申請が必要

対象の土地:管理や処分をするにあたり、過大な労力や費用が掛かる土地以外の土地。

ややこしい言い方ですが、具体的には下記の項目に当てはまる土地は申請又は承認できないとされています↓

- 建物が存在する土地

- 担保権や用益権が設定されている土地

- 通路など他人によって使用されている土地

- 土壌汚染がある土地

- 境界不明などの権利関係に争いがある土地

- 管理するのに過分の費用・労力を要する崖がある土地

- 土地の通常の管理又は処分できない有体物が地上に存在する土地

- 除去しなければ土地の通常管理又は処分できない有体物が地下に存在する土地

- 隣地の所有者と争訟をしなければ使えない土地

- 以上に定める他、管理するのに過分の費用・労力を要する土地

利用手数料等:審査に要する実費の額を考慮して政令で定める額の手数料

負担金:承認されると申請者は10年分の土地管理費相当額の負担金を納付し、納付した段階で土地の所有権が国に移ります

- 粗放的な管理→約20万円

- 市街地の宅地(例:200㎡の土地)→約80万円

法律は成立していますが、施行日は(2年以内、5年以内という目安はあるものの)未だ決定していません。特に相続土地国庫帰属法については新しい制度であること、条件が厳しいことなどから、実用にはなかなかハードルが高いとの意見も出ています。その他曖昧な部分も多くあり、弊社スタッフも期待しつつも、具体的にどうやって利用するのか、なかなかイメージが掴み切れないのが現状です。

今後政省令などで具体化されていくことになると思います。引き続き動向に注目していきたいと考えています。

*2021年12月14日、法律の施行日の発表がありました。

下記のサイトもご覧ください↓

- 法務省HP『所有者不明土地の解消に向けた民事基本制の見直し』:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html

- 法務局HP『所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法について』:http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000022.html

- 国土交通省HP『人口減少時代における土地政策の推進~所有者不明土地等対策~』:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk2_000099.html

- 杉並区HP『空家等対策計画のご案内』:https://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/sumai/akiya/1029031.html

- 中野区HP『空き家等対策について』:https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/505700/d027037.html

- 東京法務局杉並出張所(通称:杉並登記所)案内図:http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/table/shikyokutou/all/suginami.html

- 東京法務局中野出張所(通称中野登記所)案内図:http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/table/shikyokutou/all/suginami.html

弊社は8月11日(水)より8月15日(日)まで夏季休業とさせていただきます。

8月16日月曜日10時より営業いたしますので、宜しくお願い申し上げます。