←道路や地面にこんな印を見つけたことはないでしょうか?

これは『境界標』と言って、土地の境界を示す目印です。

今回はこの境界標について考えてみたいと思います。

土地の境界とは

『境界標は土地の境界を示す目印』、と書きましたが、そもそも土地の境界とは何をいうのでしょうか。

土地と土地は基本的につながっているため、どこに境目があるのか明確にする必要があります。つまり境界線とは、一般的に土地と土地の境目(隣地境界)又は土地と道路との境目(道路境界)を指します。

境界を曖昧なままにしておくと、境界の位置の誤認や、越境等、隣地とのトラブルを引き起こしかねません。更に、一戸建てや土地の売買契約では、どこまでの範囲の土地を取引するのか明確にする必要があります。その為、一般的な取引の場合、その多くには売買契約書の条文に『売主は買主に対し、本物件の引き渡しの時までに現地において土地の境界点及び境界線を明示しなければならない』という文章が盛り込まれています。

土地の境界について書いています。よろしければご覧ください↓

境界標について

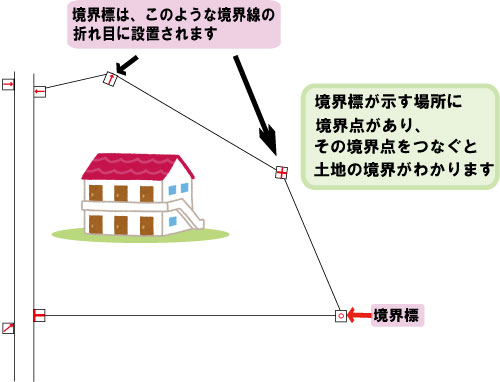

境界の位置を示すのが境界標です。境界標は下図のように、境界線の折れ目にそれぞれ設置されます。

境界標の素材いろいろ

境界標の材質や大きさについて制限などは特にありませんが、その性質から永続性のある金属や石、コンクリートなどが多く使われます。

永続性のある境界標として最も多く利用されています。

御影石や、花崗岩などでできた境界標。石の堅牢さと美しさが特徴的。最も永続性に優れています。

加工が簡単なため、様々な形状があります。軽いこともあり簡単に設置できますが、永続性はあまりありません。

真鍮、アルミ、ステンレス等様々な素材でプレート状になっているもの。設置にアンカーピンを使うことで、堅牢になります。

他の境界標と異なり、地面に埋め込まれたフラットな形になります。

鋲の形をした境界標。

コンクリートやアスファルトなどの側壁等にドリルで穴を空け、鋲を打ち込んで固定します。

腐食してしまうので、耐久性にかけます。

また、軽いので動きやすく、長く設置するのには向いていません。仮杭や一時的な設置のための杭として使われます。

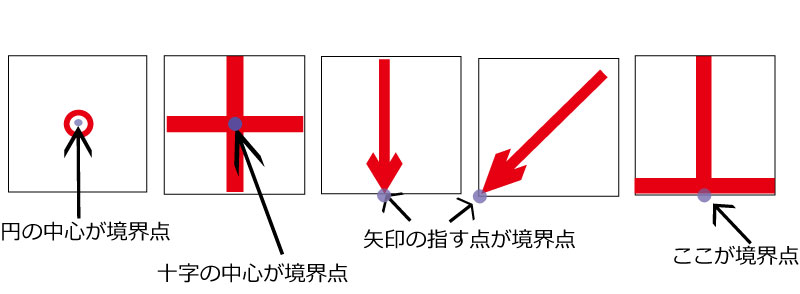

境界標の見方

上記のほかに木杭等に釘が打ってある場合は、釘の位置が境界点になります。また、石杭等で中心にくぼみがある場合は、そのくぼみが境界点になります。

境界標に求められる条件

境界標を設置する場合、求められる条件は以下の6つ。

簡単に移動しないこと

*垂直に設置すること…斜めに設置してしまうと、最初からその状態だったのか、途中でずれたのかわからなくなるため

100年くらいは風雪に耐えられる堅牢さがあること

*特に境界点が消えてしまわない用に、消えにくくすることも大切です

一目で境界標だとわかること

*境界標であることがわからなければ、工事などで取り去られたり、移動される可能性があります。境界標であることがすぐわかるよう、明瞭にしておくことが必要です

境界標の位置を確認できるようにしておくこと

*設置状況の写真を撮っておく、近くにある堅牢なもの(門やブロック塀など)との位置を記録しておくことも有効です

境界を確認した経緯がわかるように、関係者間で境界確認書等を保管するなどしておくこと

自ら境界標を管理すること

境界標を正しく管理する3か条

- 境界標の確認・設置

- 地積測量図の作成

- 登記

境界標を設置するには?

境界標は自分で勝手に設置することはできません。土地家屋調査士に測量を依頼して設置します。

測量について書いています。よろしければご覧ください↓

境界標がなくなってしまったら

境界標は永続性のある素材で作ることが望ましいですが、長い間放っておくと、移動していたり、行方不明になってしまうこともあります。そのような場合、土地家屋調査士に依頼し、境界標を復元することができます。

依頼を受けた土地家屋調査士は、地積測量図や境界確認書等の資料を基に隣地の所有者立会いの下、新しい境界標を設置します。*地積測量図が無い場合、またあっても古い資料の場合等、状況によっては改めて測量が必要になる場合もあります

一筆の土地ごとに作成される、土地の面積や隣地との位置関係、境界線などが書かれた図面。法務局に保管されています。*無い場合もあります

但し、法務省は1977年の不動産登記法改正以前の地積測量図には、現在の地積測量図よりも精度の低いものがあるとしています。

現在の測量方法との技術的な違い等により、境界標の復元ができない水準のものも含まれているようです。その後、何度か法改正が繰り返され、徐々に地積測量図の信頼性は増し、2005年3月7日以降の地積測量図は確定測量図と同等の効力があるとされています。*地積測量図の信頼度は作成年月日が重要な確認ポイントです‼

土地家屋調査士等の資格者とそれぞれの土地の所有者(隣地の所有者や、道路や公園など公有地に接している場合は国や地方自治体)の立会いのもと、境界の合意・確認を得て行われる測量を境界確定測量と言います。確定測量によって作られ、隣地所有者の署名捺印をしたものが確定測量図です。*確定測量図の形式は様々で、境界を示した図面(境界図)と境界を確認したことを承認した書面(境界確認書)、境界標の写真等の書類をそれぞれ作る場合もあれば、それらを1冊に綴じたもの、全てを一枚の図面に納めたもの等があります

確定測量図が作られているということは、全ての境界が確定済みであり、境界についての争いがないことを意味します。その為、土地の売買契約時に必要となることが多いです。

誰が設置したものでも、(たとえ自分が設置したものでも)境界標を無断で撤去することはできません。

撤去した場合の罰則として、刑法では以下のように規定されています。

境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する

刑法第262条の2『境界損壊罪』

杭を撤去するだけでなく、境界となっている川の流れを変えたり、溝を埋めたり、ブロック塀を壊す等の行為をした場合も、境界損壊罪に該当します。

境界標も測量図等の資料も自己管理が原則です。図面と境界標が合致して初めて土地を守ることができます。

ご自分の財産を守るためにも、隣地所有者とのトラブルを避けるためにも、境界標、測量図面のどちらも定期的にチェックする等、きちんと管理しておくことが重要です。

下記のサイトもご覧ください↓

- 日本土地家屋調査士会連合会:https://www.chosashi.or.jp/

- 公社)全日本不動産協会:https://www.zennichi.or.jp/

- 東京法務局HP:https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/index.html

- 東京法務局 杉並出張所:https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/table/shikyokutou/all/suginami.html

- 東京法務局 中野出張所:https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/table/shikyokutou/all/nakano.html

弊社は5月2日(月)より5月5日(木)まで休業とさせていただきます。

5月6日(月)10時より営業いたしますので、宜しくお願い申し上げます。